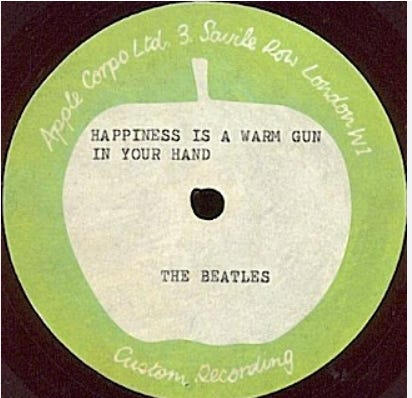

(O miolo de um disco com uma música que eu gosto muito, de 1968, quando tudo estava igualmente meio indo para o caralho)

Houve uma época em que era imperativo sermos felizes. A seção de roupas pretas das lojas era exígua, porque todas as meninas de classe média alta como eu usavam blusas de suplex em cores neon e os cabelos alisados com chapinha. Lembro de uma abundância também do chamado animal print, de tamancos e chinelos havaianas brancos e de uma ausência retumbante de tênis que não fossem medonhos de corrida. Embora Fiona Apple já estivesse disponível para nós, as meninas tristes, eu me sentia obrigada, nas festas do colégio, a murmurar junto “diga onde você vai, que eu vou varrendo” ou então, desesperada, me enfiar num banheiro.

O pagode dos anos 90 até quando triste, parecia, pra mim, feliz.

Éramos uma classe média a quem não se podia ofender esfregando as misérias do mundo na cara, suponho, e por isso Lula se armou como um senhor simpático para nos convencer que ele podia ser nosso presidente.

Desde então, vejo que as campanhas políticas da esquerda não se deslocaram desse modo operante, o dos sorrisos nas caras daqueles que deveriam estar cagando um engravatado qualquer a patadas. A tônica de que o “amor vence o ódio”, estampada numa camiseta que tenho de uma campanha LGBTQIA+, foi uma que diversos movimentos sociais adotaram para não causar frisson, junto com a higienização das trajetórias de homens como Gandhi, Martin Luther King e Nelson Mandela, hoje disponíveis para serem mobilizados por empresários que resmungam contra as regulamentações trabalhistas.

A questão é que eu, você, sua mãe, sua vizinha e a filha dela de doze anos sofremos, agora, de algum transtorno. Pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser um distúrbio alimentar ou transtorno de imagem. Pode ser todas essas coisas juntas. Quando não estamos meditando para nos acalmar e enfrentar coisas ameaçadoras do nosso cotidiano, como a previsão do tempo, estamos comendo um cartão de crédito por semana em microplásticos, coisa que já rendeu algum tipo de câncer a pessoas de quem gostamos. Minhas redes sociais, principalmente entre as mulheres que sigo da minha idade, são uma elipse de gente ou então aparentando um estado maníaco de felicidade ou então reclamando que estão cansadas, com ar de Sylvia Plath olhando com carinho para o forno.

Todo mundo parece odiar seu emprego, mesmo que goste dele.

Fiz, essa semana, o exercício de imaginar como seriam os stories da minha mãe, aqueles com cara de cansada, se ela tivesse Instagram na minha idade, quando eu tinha catorze anos e estava nutrindo os desacertos da puberdade, do deslocamento, do fim do ensino fundamental. Ela provavelmente me diria que sofria de tantas angústias como nós hoje, que o Brasil era um país brutalmente mais desigual, a internet, mais lenta. Mas sei lá, Donald Trump, na época, era alguém que apareceu no Esqueceram de Mim 2 e nós não sabíamos bem de quem se tratava. A enchente de 41 em Porto Alegre era algo a respeito do qual cheguei em casa comentando depois de uma aula de Estudos Sociais como se fosse um episódio bíblico.

Para chegar ao poder e fazer algo por aqueles que não tinham a mesma vida que eu — e das minhas colegas de colégio que andavam por aí vestindo neon —, a esquerda se armou da leveza e deu as mãos para muita gente que nos deixou, na época, incrédulos. Funcionou, dentro dos limites do que era possível no jogo democrático tal como postulado pós-Guerra Fria, ofendendo o mínimo possível. Porém, mais de vinte anos depois, a leveza parece ser ainda a aposta quando o outro lado seduz as pessoas com raiva. Raiva de quem ganha mais dinheiro e mais fácil, raiva de quem tem inveja, raiva de ter inveja, raiva de quem aparenta trabalhar menos, raiva de ser pobre e de quem é pobre, raiva de quem tem mais seguidor no Instagram. Nas eleições de Porto Alegre, quando a esquerda jogou com raiva, chamando o prefeito de “chinelão”, marcou um gol contra, esquecendo que teve quem saiu só de chinelos de casa, deixando para trás todo um mundo. O cara celebrou a reeleição de chapéu de palha e com uns chinelos gigantes, o verdadeiro homem simples, seja lá o que isso queira dizer, ele mesmo uma vítima da enchente que causou.

Antes que me acusem de estar escrevendo um texto a la “a esquerda precisa entender os problemas da sociedade”, estou antes apenas sublinhando o quão fora do tempo algumas formas de ocupar o campo político estão, discursivamente. “E se problema for a democracia em si?”, me perguntou meu namorado bêbado de alguns vídeos no TikTok, e eu ri, concordando, porque estamos defendendo o próprio problema, voltando a uma aparente estaca zero, ao invés de propor algo diferente. Porque a democracia que se construiu na América Latina depois de uns pesadelos horrorosos tem seus vícios de fábrica, outros problemas adquiridos com o uso e não deu conta de muita coisa. Uma delas foi a raiva.

Vejo muita gente falando de Porto Alegre com nostalgia, do Olívio Dutra, do Fórum Social Mundial, mas naquela época as discussões que eu tinha na graduação em história eram o “giro linguístico” e o quanto estávamos provando que o Francis Fukuyama estava errado, ironicamente. Hoje as discussões são outras, com nomes estranhos: ecologia das temporalidades, tempo fractal, capitalismo tardio.

Não estávamos contando microplásticos, nos enchendo de remédios e limpando lama de casa. Discutindo “antropoceno” e vendo a raiva lá fora, com fumaça no céu.

bah, sim

Mais um nome estranho: cassinos cognitivos. A estranheza dos nomes denuncia o absurdo dos tempos